4 maggio 2015

fermo indagine

Quello che avevo pensato su Melville e il suo romanzo era una variante acquosa di cose lette o che avrei potuto leggere meglio elaborate in un oceano di pagine critiche.

Nulla di nuovo nelle mie intuizioni: il mito del superuomo, i precetti biblici sulle umane sorti, le paure abissali azzurre tenebre, il riscatto della letteratura sull’austerità vittoriana; l’alba della fiction nordamericana, la peculiarità di Melville nel suo tempo, l’imperitura attualità del romanzo, il simbolismo e così via.

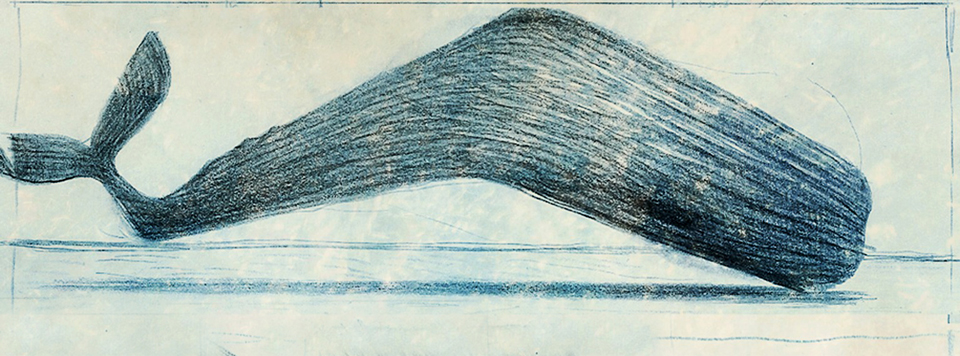

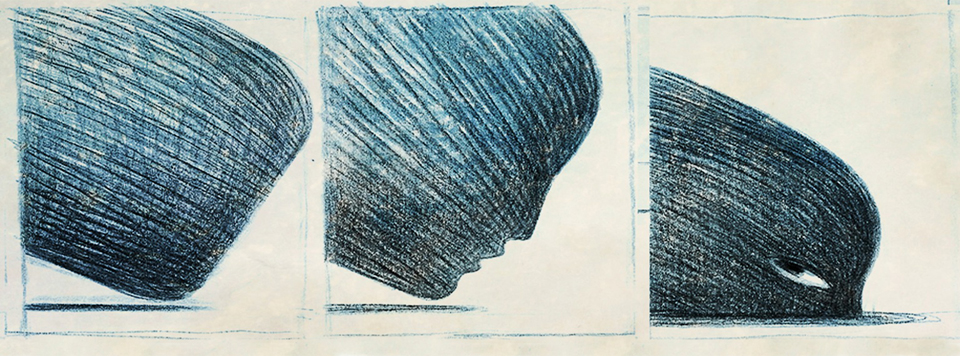

Stanco di cercare, mi nascondevo dalla vista della Bibbia per paura di doverne leggere altre pagine oltre l’Apocalisse. Mai aperta in quarant’anni, farlo ora mi spingeva al pianto. Non trovavo pace. Tutto il simbolismo rintracciato nei mesi, tutta la mia sdrucita esegesi del testo, si organizzavano in un debole rivolo istintuale, scriteriato, eppure sola possibilità di stupore. Il disegno e le parole, arnesi primitivi, dovevano riforgiare un leviatano contemporaneo, digitale, sociale, interconnesso, ma altrettanto impossibile, immortale.

La follia sociale allora, i suoi ramponi scagliati a tutta forza sulla balena dei giorni, le diverse pazzie di Acab, di Ismaele, di Melville, dei suoi amici e di noialtri aspiranti epigoni del vate Herman, tutte venivano chiamate all’opera di questa tentata replica.